| Relief

- Ritzzeichnung in Stein

Übungen zum verstehenden Nachvollzug einer steinzeitlichen Zeichentechnik für die Mittel- und Oberstufe des Gymnasiums von Uli Schuster 2006 |

| Der Titel soll ruhig

provokativ empfunden werden. Das Relief, so wie wir es heute und aus einer

langen Tradition kennen, die bis in die griechische Klassik zurückreicht,

hat nicht mehr viel gemeinsam mit den einfachen Ursprüngen des Reliefs

auf die es mir hier ankommt. Aber wenn man die Traditionen der Kunst, hier

der Bildhauerei, auf ihre Erkenntnispotentiale hin untersucht, dann findet

man im Relief so viele Aufschlüsse über das Wesen der Zeichnung,

dass man geneigt wäre zu fordern dass jede Zeichenlehre keineswegs

mit Stift oder Feder beginnen dürfte, sondern buchstäblich in

der Ritze ihren Ursprung nehmen müsste.

Anders als etwa ein Fußabdruck im feuchten Sand hinterlässt eine mit dem Stock oder einem Stein in den Boden oder Fels gravierte Ritze oder Kerbe eine mit Absicht gezogene Spur im Sinn einer Markierung. Das Bedürfnis seine Spur in Form von Ritzungen, Markierungen auf den Dingen seiner Umgebung zu hinterlassen scheint mir ein Urbedürfnis des Menschen zu sein. Das lässt sich auf ganz frühen Zeugnissen der Kulturgeschichte ebenso nachweisen wie etwa an Schulbänken, diesen modernen "Kerbhölzern", an Schulhauswänden oder an Orten, wo Menschen sehr urtümlichen Geschäften und Bedürfnissen nachgehen und neben den eher flüchtigen Hinterlassenschaften auch noch für bleibende "Eindrücke" kurze Phasen der Muße nutzen. Im deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff "reissen" = ritzen für "zeichnen" noch in der Renaissance, z.B. bei Dürer, ganz üblich. Heute findet er sich noch in der technischen Darstellung, etwa im Grund- oder Aufriss. Im Begriff Reissbrett hat sich die aus der Architektur und der Zimmerei tradierte Übung erhalten, ein Gebäude, einen Dachstuhl, ein Gebälk auf dem Reissboden zu entwerfen. Auch in anderen Sprachen wird der Zusammenhang zwischen ritzen, zeichnen und schreiben deutlich, etwa im Griechischen 'graphein' oder im Englischen 'write'. Der Ursprung der Zeichnung ist die Ritze oder Kerbe. Kerben können im Vorfeld von Schrift und Zahl Mitteilungsfunktion haben etwa als Kerbholz oder Tessel, sie können im Verbund damit ornamentale Dimension annehmen oder diese auch vom Mitteilungscharakter ablösen, oder sie können selbst formbeschreibend sein und damit Abbildcharakter annehmen. |

|

|

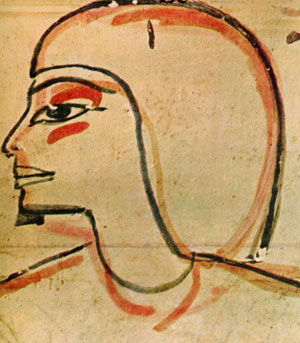

| Das ägyptische

Relief besitzt in seinem Werkverfahren didaktische Qualitäten, die

für den Unterricht nutzbar gemacht werden sollen. Als Material verwendet

der ägyptische Bildhauer einen weichen Kalkstein, dessen bildsame

Qualitäten wir im Gips recht ähnlich finden. Bei den Entwürfen

hatte sich der ägyptische Bildhauer auf einen Kanon vorgefundener

Muster verlassen können, die wir unseren Schülern auch geben

können ohne dabei befürchten zu müssen, dass sie durch Nachahmung

gleich in ihrer Kreativität verkümmern werden. Die Bildbeispiele

sollten ausführlich nach Form, Inhalt und Herstellungsprozess besprochen

werden. Die Werkzeuge waren mit unseren Maßstäben gemessen primitiv,

so dass wir in der Lage sein sollten sie selber herzustellen.

Der Prozess kann beginnen mit einem zeichnerischen Entwurf auf Papier oder mit einer direkten Zeichnung auf den Stein. In jedem Fall sollte die Gipsplatte zuerst mit einem Linienraster aus horizontalen und vertikalen Zeilen überzogen werden, an dem die Figuren und Gegenstände ausgerichtet werden können. Die "Vorzeichnungen" der ägyptischen Bildhauer bestehen aus Linien in zwei Farben, die mit dem Pinsel auf den glatt geschliffenen Stein aufgetragen wurden. Die erste Zeichnung wurde in Rot ausgeführt. Eine zweite Zeichnung mit schwarzem Strich lag darüber und verleiht dieser Vorarbeit einen - für unser Auge - recht malerischen Effekt. Das war offenbar aber so nicht gemeint. Die Forscher gehen davon aus, dass sich hinter den beiden Farben ein Meister/Schüler-Verhältnis verbirgt. Die schwarze Linie korrigiert die rote und gibt offenbar an, wo der endgültige Umriss liegen soll. Es ist vielleicht ein Irrtum, aber: Auf eigenartige Weise hat sich ein derartiges Verfahren bis heute in manchen Nischen einer zeichnerischren Praxis erhalten. Ich kenne Zeichnungen von Wilhelm Busch, die in rotem Strich einen sehr freien Entwurf notieren, der dann mit dunklem Strich korrigiert und überarbeitet wurde. Ich weiß aus der Praxis der Animationszeichner beim Film, dass auch hier der erste Entwurf und die endgültige Festlegung der Kontur in zwei verschiedenen Farben, Rot und Schwarz gefertigt werden, wobei die rote Linie auf fotografischem Weg beim Kopieren auf Folie, auf die eigentliche "Cell", ausgefiltert wird. Die schwarze Linie jedenfalls ist beim Relief für den Bildhauer die maßgebliche Anweisung für die erste Ritze in den Stein. |

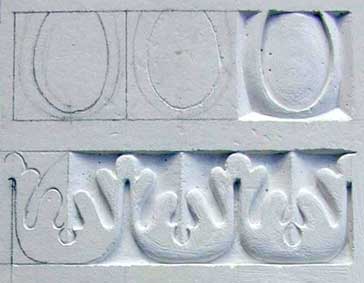

Der Rekonstruktionsversuch soll die Schritte des Arbeisprozesses veranschaulichen, die zu einem Relief der erhabenen Form führt. |

|

|

|

| Während bei der ersten Form (links und Mitte) des Reliefs die Figur gleichsam versenkt in den Stein erscheint, tritt sie bei der zweiten Form (rechts) erhaben in Erscheinung. Es dürfte aber unmittelbar einleuchten, dass das Abtragen der Zwischenräume von Figuren mehr Arbeit macht als das Abrunden der Formgrenzen. Ausserdem ist ein erhabenes Relief wohl stärker in Bezug auf Abschürfungen gefährdet als die versenkte Form. |

|

|

| Gipsplatten kann

man selber herstellen. Ich würde aber vorziehen, sie im Baumarkt zu

kaufen, wo sie für den Trockenbau als "Rigips Platten" zu haben sind.

Dann sind sie von gleichmäßiger Stärke (1cm) und zur Stabilisierung

sowie gegen Abrieb mit einer grauen Papierschicht kaschiert. Für größer

formatige Arbeiten empfiehlt es sich doppelte Platten zu nehmen, die aus

zwei normalen Exemplaren zusammengeleimt sind. Diese Platten kann man mit

der Säge leicht zuschneiden oder man ritzt das Papier mit dem Cutter

und bricht dann die Platte über eine Kante (was nicht immer zu ganz

geraden Brüchen führt). Auf der Reliefseite muß man dann

das Papier abziehen, was am besten gelingt, wenn man es vorher mit einem

Schwamm oder breitem Pinsel gut feuchtet und weichen lässt. Dann kann

man das Papier nach kurzem Quellen mit der flachen Hand wegrollen. Der

feuchte Gips trocknet schnell wieder bzw. saugt die Feuchtigkeit schnell

auf und kann auch im feuchten Zustand schon bearbeitet werden. Das hat

sogar den Vorteil, dass weniger Staub anfällt. Wer im Freien arbeiten

kann ist in jedem Fall besser dran, weil Bildhauerei - wie schon Leonardo

wusste - ein dreckiges, staubiges Geschäft ist.

Die Werkzeuge haben sich die frühen Bildhauer selbst herstellen müssen. Das können Schüler eigentlich auch. Die erste Ritze kann man mit einem Nagel ziehen. Ein nicht zu dünner Stahlstift wird vorzugsweise mit einem "Heft" gafasst. Ein Rundstab in der Stärke eines Federhalters wird mit einer Bohrung versehen, in der der Nagel (Kopf vorher abzwicken) versenkt wird. So machen wir auch unsere Radiernadeln für die Tiefdrucktechnik selber. Das zur Vertiefung der ersten Ritze benötigte Schabeisen kann man aus einem dickeren Nagel oder Schweissdraht herstellen, den man kalt schmiedet, d.h. mit schwerem Hammer auf einem Amboss oder einer Stahlplatte etwas breitklopft, dann schräg abschleift und nach Belieben mit der Feile schärft. Ein einfaches Küchenmesser tut's in der Regel auch. Ich selbst bevorzuge ein Schnitzmesser, wie es für das Kerbschnitzen gebräuchlich ist. Gips ist ein sehr weicher Stein, der vom Werkzeug keine große Härte verlangt. |

|

|

|

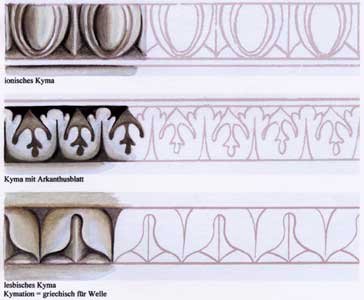

| Der eigentlichen

bildhauerischen Arbeit kann eine zeichnerische, auch malerische Übung

vorangestellt werden. Die Zierleiste, das Zierband, auf griechisch

"Kyma"

= 'Welle' bietet sich an. Der plastische Schmuck am griechischen Tempel

bietet Anregungen dazu in Hülle und Fülle. Da das Gleichmaß

in der Ornamentik eine ganz entscheidende Rolle spielt muss erst einmal

abgemessen werden, müssen Zeilen und Abstände auf dem Entwursblatt

angelegt werden. Das kann z.B. so aussehen dass man den Schülern ein

Arbeitsblatt vorgibt oder sie nach fotografischen oder plastischen Vorbildern

selbst entwerfen lässt. Zur Abklärung der plastischen Verhältnisse

wurde im gegebenen Beispiel die lineare Darstellung mit Wasserfarbe überarbeitet.

Die Zeichnung kann dann, am besten in deutlicher Vergrößerung,

auf die Gipsplatte übertragen werden. Die hier gezeigte Reihenfolge

erscheint nicht unbedingt geschickt gewählt, denn es ist sinnvoll

mit leichteren übungen zu beginnen, das wäre im gegebenen Muster

das Kyma mit Akanthusblatt.

Oben: Ionisches Kyma Mitte: Kyma mit Akanthusblatt Unten: Lesbisches Kyma |

|

|

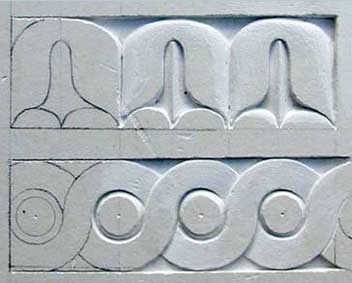

| Wie bereits in der Zeichenübung wird die Gipsplatte zunächst zeichnerisch vorbereitet. Parallel gezogene Zeilen, gemessene Abstände und eine saubere Vorzeichnung sind nicht nur hilfreich sondern entsprechen auch handwerklicher Tradition. In der Wiederholung, dem Rapport eines Elements liegt der Reiz des Musters und der Sinn der Übung. Der Vorzeichnung mit dem Stift folgt die erste Ritze, die mit dem Nagel gezogen wird. Alle gezeichneten Umrisse sind sozusagen eine Anweisung auf eine Vertiefung. Wer vorher die malerische Übung ausgeführt hat, der weiß nun auch schon dass der gleichmäßige Dunkelton eine vertiefte Ebene bedeutet und der Verlauf einen Übergang von vorne nach hinten symbolisiert. So ein Übergang kann flach oder rund, konkav oder konvex ausgeführt werden. In jedem Fall wird die Vertiefung allmählich eingegraben, können Vertiefungen erst in Stufen ausgehoben werden, bevor man dann die Kanten rundet. Man wird feststellen, dass die Rigipsplatten unterschiedlich viele Luftblasen einschließen. Bei zu feinen Mustern kann einen das in Verzweiflung treiben. Am Ende wird man solche Löcher mit Moltofil ausspachteln wenn sie einen stören. Wenn der Gipsschnitt zu kantig und stufig gelingt sollte man sein Werkzeug schärfen oder auch mit Geduldet was mehr schaben als schneiden. Wen der Staub stört, der sollte einmal versuchen seine Gipsplatte vor der Arbeit kurz unters Wasser zu halten, sie staubt dann weniger. In jedem Fall kann am Ende die trockene(!) Platte auch mit feinem Schleifpapier gerundet und geglättet werden. |

| Jeder Schüler entwirft sein eigenes Muster und erhält dafür einen Streifen Rigipsplatte etwa in der Größe 15 x 10 cm. |

|

|

|

|

|

|

|

|

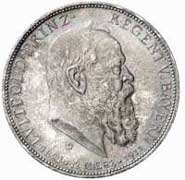

| Vor dem Entwurf

eigener Medaillen kann man natürlich eine Betrachtung von Münzen

oder Medaillen stellen. Das Mindeste, was als Ergebnis aus einer solchen

Betrachtung resultiert, sollte ein hoher Respekt sein vor der künstlerisch-handwerklichen

Leistung, die hinter einem derart flachen, plastischen Gebilde steht.

Formale Aspekte:

|

|

|

|

| Die begrenzte Zeit innerhalb einer Klausur reicht immerhin aus für den Gipsschnitt z.B. einer Medaille als bildnerisch-praktische Teilaufgabe. Die Schüler sollten das Profil einer Plastik von Canova (Perseus) als Relief auf einer vorgegebenen Rigipsscheibe ausführen. Die Scheiben waren mit einem Durchmesser von 9 cm mit einer Lochsäge ausgeschnitten, das Papier bereits abgezogen. Der Kopf des Perseus war als fotografische Reproduktion vorgegeben. Um ein Wegbröseln des Medaillenrands zu vermeiden sollte ein Rand von 5mm erhalten bleiben, der Kopf sollte in das Rund eingepasst werden. |

| Literatur: |