Der Begriff "scaenographia"

taucht bei Vitruv im zweiten Kapitel des ersten Buchs an der Stelle auf,

wo er "die ästhetischen Begriffe der Baukunst"

erläutert.

Die Formen der Dispositio sind folgende; "Ichnographia,

Orthographia, Scaenographia". Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet

er damit Grundriss, Aufriss und "die illusionistische

Wiedergabe der Fassade und der zurücktretenden Seiten".

In der Vorrede zum 7.Buch, in der er seine literarischen Quellen rühmt,

erwähnt er den Agatharchos von Samos als Verfasser einer Schrift über

Bühnenmalerei, in der es im wesentlichen darum geht körperhafte

Dinge auf senkrechten und ebenen Oberflächen so zu malen, dass "das

eine zurücktretend, anderes hervortretend zu sein scheint".

Die Szenographie wird schon vom Wort her ursprünglich mit der

Bühnen- und Kulissenmalerei in Verbindung gebracht und viel mehr als

das hier zitierte ist aus Vitruv darüber auch nicht zu erfahren. Ob

es sich dabei um eine der Perspektive verwandte Methode gehandelt hat,

muss man annehmen. Panofsky spekuliert über ein Verfahren, das er

im Gegensatz zur planperspektivischen Zentralperspektive ein winkelperspektivisches

nennt, demzufolge die Sehgrößen nicht durch die Entfernung der

Objekte von Auge bestimmt sind, sondern durch das Maß der Sehwinkel.

(Panofsky,

Perspektive als symbolische Form S.104)

|

Nach einem winkelperspektivischen Verfahren

müsste die Projektion von Gegenständen auf eine "Seh-Kugel"

erfolgen und wären Geraden stets als Kurven abzubilden damit

sie als gerade empfunden werden können. Warum diese auf Euklid

zurückgeführten und ansich klugen Überlegungen nicht zur

Entwicklung kugelförmig gewölbter Bildflächen bei den Griechen

geführt haben, erklärt Panofsky nicht. Mit Ausnahme der Vasenmalerei

haben die Griechen in der Hauptsache auf Holztafeln und auf ebene Wände

gemalt. Bei der Übertragung winkelperspektivischer Gesetzmäßigkeiten

auf ebene Bildflächen "erhält man jedenfalls

(für die Darstellung eines Raumkastens)

ein Resultat, das mit den erhaltenen Denkmälern in einer entscheidenden

Tatsache übereinstimmt: die Verlängerung der Tiefenlinien laufen

nicht...in einem Punkte zusammen, sondern sie treffen sich nur leise konvergierend,

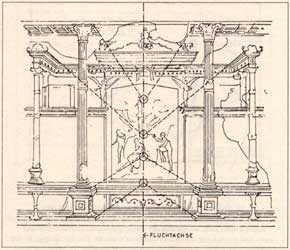

paarweise in mehreren Punkten, die alle auf einer gemeinsamen Achse liegen."

Diese

Achse nennt er Fluchtachse, und derlei Fluchtachsen kann Panofsky

in zahlreichen Bildern nachweisen.

Meister Bertram; Geburt

Christi; 1340-1414/15; Grabower Altar; 85x57 cm, Eichenholz;

Panofsky kennt zwei Lesarten des Begriffs

Scenografie: sie ist "1. die Methode des

Malers, der Gebäude darstellen will und dabei nicht ihre wahren, sondern

ihre scheinbaren Maße zur Wiedergabe bringen muß, 2. die Methode

des Architekten, der nicht die unter abstrakt mathematischen Gesichtspunkten

schönen Proportionen anwenden darf..."sondern..."den Täuschungen

des Auges entgegenarbeiten muss, 3. die Methode des Großplastikers,

den die Skenographie über den künftigen optischen Eindruck seines

Kunstwerks belehrt..." |

Die einzigen überlieferten Wandgemälde

der Antike nach dieser Methode stammen laut Sellenriek aus hellenistischer

Zeit und liegen auf römischem Boden (z.B. Villa Livia, Rom).

„Nach

allem, was man dort ablesen kann, können damals die Gesetzmäßigkeiten

der Perspektive in ihrem ganzen Umfang noch nicht begriffen gewesen sein.

Gleichwohl liegt es im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass es den antiken

Skenographen mit ihrem für visuell-optische Phänomene geschulten

Blick nicht entgangen ist, wie das sogenannte Fluchten von Parallelen,

ihr Zusammenstreben auf einen imaginären Punkt, dann nicht mehr wahrnehmbar

ist wenn die angeschauten Dinge in Bezug zur Größe des Betrachters

entweder sehr klein oder sehr weit entfernt sind, d.h. ihre Parallelen

auch im Bild annähernd parallel erscheinen müssen. Schaut man

z.B. eine Zündholzschachtel aus mehr als einem Meter Entfernung an,

so bleiben auch ihre Parallelkanten für die Wahrnehmung parallel,

ganz im Gegensatz zu denen eines Gebäudes aus >normaler Distanz<.

Theoretisch geht die Fluchtpunktperspektive bei einem unendlich großen

Abbildungsabstand, praktisch aber schon, wenn dieser ein erhebliches Vielfaches

der Gegenstandsgröße ausmacht, in die Parallelperspektive über,

in der eben Parallelität erhalten bleibt.“(Sellenriek

S. 58) „Nach

allem, was man dort ablesen kann, können damals die Gesetzmäßigkeiten

der Perspektive in ihrem ganzen Umfang noch nicht begriffen gewesen sein.

Gleichwohl liegt es im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass es den antiken

Skenographen mit ihrem für visuell-optische Phänomene geschulten

Blick nicht entgangen ist, wie das sogenannte Fluchten von Parallelen,

ihr Zusammenstreben auf einen imaginären Punkt, dann nicht mehr wahrnehmbar

ist wenn die angeschauten Dinge in Bezug zur Größe des Betrachters

entweder sehr klein oder sehr weit entfernt sind, d.h. ihre Parallelen

auch im Bild annähernd parallel erscheinen müssen. Schaut man

z.B. eine Zündholzschachtel aus mehr als einem Meter Entfernung an,

so bleiben auch ihre Parallelkanten für die Wahrnehmung parallel,

ganz im Gegensatz zu denen eines Gebäudes aus >normaler Distanz<.

Theoretisch geht die Fluchtpunktperspektive bei einem unendlich großen

Abbildungsabstand, praktisch aber schon, wenn dieser ein erhebliches Vielfaches

der Gegenstandsgröße ausmacht, in die Parallelperspektive über,

in der eben Parallelität erhalten bleibt.“(Sellenriek

S. 58)

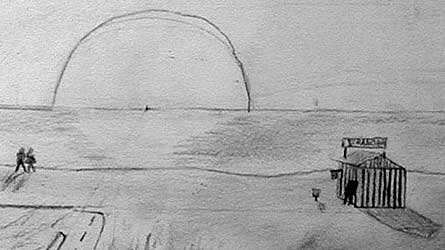

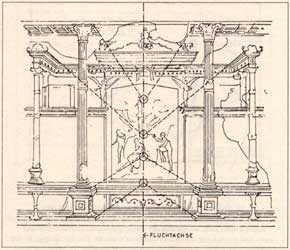

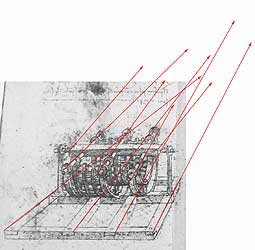

Die Abbildung zeigt eine

Rekonstruktion von J. Harvest der Fluchtachsenperspektive eines Wandgemäldes

aus der Villa Livia auf dem Palatin in Rom, 1. Jh v. Chr. Abb. aus Sellenriek

S.131 |

Für den Plattenboden des Meister Bertram

liefert das Verfahnen offensichtlich keine optisch überzeugende Rezeptur.

So haben denn auch die Maler des 15. Jh. im Norden wie im Süden für

diesen Spezialfall bald der Lösung mit konvergierenden Fluchtlinien

den Vorzug gegeben, wobei etwa noch im Umfeld von van Eyck für die

Orthogonalen des Plattenbodens und die des Deckengebälks getrennte

Fluchtpunkte unter Beibehaltung der vertikalen Fluchtachse üblich

waren. |

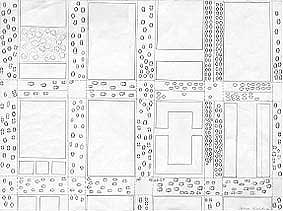

Landkartenbild

und Standlinienbild werden in der Literatur der Kinderzeichnung

(z.B. bei H.G. Richter) als Bildformen in der Schemaphase beschrieben.

Als Bildsorten eines beschreibenden Bildkonzepts kann man das Landkartenbild

mit dem Grundriss und das Standlinienbild mit dem Aufriss

vergleichen. Als Bildschemata geben sie nicht in erster Linie einen Gesichtseindruck

wieder sondern bedeuten eine Symbolisierung. So symbolisiert das Landkartenbild

eine Bewegung im Raum gleichsam als Durchschreiten einer Landschaft, bei

dem die Lage der Bildobjekte zueinander als Abstände erfahren werden,

während das Standlinienbild durch eine Nebeneinanderreihung der Bildobjekte

die charakteristischen Objektansichten symbolisiert, in der Regel ohne

Berücksichtigung ihrer Lage und Staffelung im Raum. In der reinen

Form sind beide in der Kinderzeichnung eher selten. Oft finden sich beide

Formen vermischt, wie etwa in der Darstellung des Schulwegs durch eine

10jährige Schülerin, die Aufsicht und Ansicht in alterstypischer

Weise kombiniert.

Landkartenbild

und Standlinienbild werden in der Literatur der Kinderzeichnung

(z.B. bei H.G. Richter) als Bildformen in der Schemaphase beschrieben.

Als Bildsorten eines beschreibenden Bildkonzepts kann man das Landkartenbild

mit dem Grundriss und das Standlinienbild mit dem Aufriss

vergleichen. Als Bildschemata geben sie nicht in erster Linie einen Gesichtseindruck

wieder sondern bedeuten eine Symbolisierung. So symbolisiert das Landkartenbild

eine Bewegung im Raum gleichsam als Durchschreiten einer Landschaft, bei

dem die Lage der Bildobjekte zueinander als Abstände erfahren werden,

während das Standlinienbild durch eine Nebeneinanderreihung der Bildobjekte

die charakteristischen Objektansichten symbolisiert, in der Regel ohne

Berücksichtigung ihrer Lage und Staffelung im Raum. In der reinen

Form sind beide in der Kinderzeichnung eher selten. Oft finden sich beide

Formen vermischt, wie etwa in der Darstellung des Schulwegs durch eine

10jährige Schülerin, die Aufsicht und Ansicht in alterstypischer

Weise kombiniert.

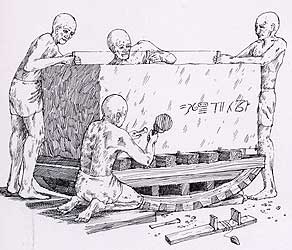

„Grundriss“

und „Aufriss“ in diesem allgemeinen Sinn kommen als Darstellungsformen

bereits 2000 Jahre vor Christus bei den Ägyptern vor, bei Architekturdarstellungen

und in der Bildhauerei sogar im Zusammenhang, wobei dem Grundriss durch

Umklappen an einer Linie des üblichen Quadratrasters ein Aufriss bereits

maßstäblich zugeordnet sein kann (Sellenriek,

„Zirkel und Lineal“, S. 32). Vitruv erwähnt im 1. Jh. vor Chr.

zwei von den Griechen übernommene Darstellungsarten, die „ichnographia“

und die „orthographia“. Der erste Begriff bedeutet so viel wie „Fußspurzeichnung“

und der zweite „Aufrechtzeichnung“ (Sellenriek S.41).

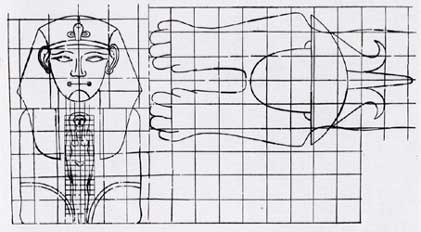

Sellenriek verneint allerdings für die Ägypter den Zusammenhang

dieser räumlichen Zuordnung mit einem optischen Projektionsmodell,

wie es etwa bereits die Erfahrung von Schattenrissen hätte liefern

können. Die rechte Darstellung liefert die Rekonstruktion einer ägyptischen

Zeichnung auf einem Papyrusblatt aus dem 3. Jh. v.Chr., das in Berlin aufbewahrt

wird. (nach H. Schäfer, "Von Ägyptischer Kunst").

Für das Standlinienbild gibt es bereits bei

den Griechen ein interessante Bezeichnung, die "Isokephalie", was

soviel bedeutet wie "auf gleicher Kopfhöhe".

„Grundriss“

und „Aufriss“ in diesem allgemeinen Sinn kommen als Darstellungsformen

bereits 2000 Jahre vor Christus bei den Ägyptern vor, bei Architekturdarstellungen

und in der Bildhauerei sogar im Zusammenhang, wobei dem Grundriss durch

Umklappen an einer Linie des üblichen Quadratrasters ein Aufriss bereits

maßstäblich zugeordnet sein kann (Sellenriek,

„Zirkel und Lineal“, S. 32). Vitruv erwähnt im 1. Jh. vor Chr.

zwei von den Griechen übernommene Darstellungsarten, die „ichnographia“

und die „orthographia“. Der erste Begriff bedeutet so viel wie „Fußspurzeichnung“

und der zweite „Aufrechtzeichnung“ (Sellenriek S.41).

Sellenriek verneint allerdings für die Ägypter den Zusammenhang

dieser räumlichen Zuordnung mit einem optischen Projektionsmodell,

wie es etwa bereits die Erfahrung von Schattenrissen hätte liefern

können. Die rechte Darstellung liefert die Rekonstruktion einer ägyptischen

Zeichnung auf einem Papyrusblatt aus dem 3. Jh. v.Chr., das in Berlin aufbewahrt

wird. (nach H. Schäfer, "Von Ägyptischer Kunst").

Für das Standlinienbild gibt es bereits bei

den Griechen ein interessante Bezeichnung, die "Isokephalie", was

soviel bedeutet wie "auf gleicher Kopfhöhe".

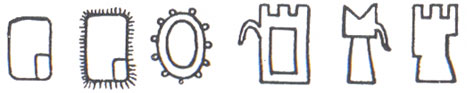

Bei

der ägyptischen Zeichnung und Malerei ist der Zusammenhang von Bild

und Text augenscheinlich. So haben bildhafte Symbole nicht nur den Text

illustrativ begleitet sondern auch direkten Eingang in die Bilderschrift

der Hieroglyphen gefunden. Bei Carl Schuchhardt, ("Die Burg

im Wandel der Weltgeschichte", Wiesbaden 1991 S.3) stosse ich auf

die Beschreibung von Hieroglyphenzeichen, die "so alt wie die ägyptische

Schrift selbst" sind und ein Symbol für die Burg, Befestigung darstellen

und Türme oder ummauerte Anlagen in Grundriss wie im Aufriss zeigen.

Bei

der ägyptischen Zeichnung und Malerei ist der Zusammenhang von Bild

und Text augenscheinlich. So haben bildhafte Symbole nicht nur den Text

illustrativ begleitet sondern auch direkten Eingang in die Bilderschrift

der Hieroglyphen gefunden. Bei Carl Schuchhardt, ("Die Burg

im Wandel der Weltgeschichte", Wiesbaden 1991 S.3) stosse ich auf

die Beschreibung von Hieroglyphenzeichen, die "so alt wie die ägyptische

Schrift selbst" sind und ein Symbol für die Burg, Befestigung darstellen

und Türme oder ummauerte Anlagen in Grundriss wie im Aufriss zeigen.

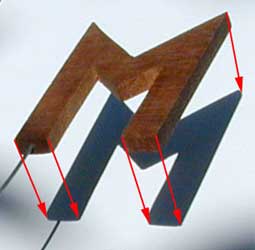

Mir

fällt beim Stichwort „Schattenprojektion“ ein, dass Schüler

gelegentlich beim Zeichnen räumlicher Buchstaben vom „Schatten“ sprechen,

wie das im übrigen auch Grafik- oder Layout-Programme tun. So ein

Schatten erzeugt zwar einen räumlichen Effekt durch seitlich verschobene

Überlagerung zweier gleichförmiger Figuren, von denen man eine

als vorn, die andere als hinten liest. Ein Raumbild eines Buchstaben jedoch

würde anders aussehen müssen, wie auch der parallel projizierte,

unverzerrte Schatten nur eine Möglichkeit der Schattenbildung

darstellt. Schattenprojektionen führen zu Verzerrungen wenn die Projektionsfläche

nicht parallel zur Hauptebene des projizierten Objekts liegt oder wenn

die Projektionsstrahlen nicht parallel sind, wie etwa bei punktförmigen

Lichtquellen. Sonnenlicht und eine zum Objekt parallel liegende Projektionsfläche

können jedoch auch zu annähernd unverzerrten Schattenfiguren

führen weil das Sonnenlicht das Grundmodell für eine Parallelprojektion

liefert.

Mir

fällt beim Stichwort „Schattenprojektion“ ein, dass Schüler

gelegentlich beim Zeichnen räumlicher Buchstaben vom „Schatten“ sprechen,

wie das im übrigen auch Grafik- oder Layout-Programme tun. So ein

Schatten erzeugt zwar einen räumlichen Effekt durch seitlich verschobene

Überlagerung zweier gleichförmiger Figuren, von denen man eine

als vorn, die andere als hinten liest. Ein Raumbild eines Buchstaben jedoch

würde anders aussehen müssen, wie auch der parallel projizierte,

unverzerrte Schatten nur eine Möglichkeit der Schattenbildung

darstellt. Schattenprojektionen führen zu Verzerrungen wenn die Projektionsfläche

nicht parallel zur Hauptebene des projizierten Objekts liegt oder wenn

die Projektionsstrahlen nicht parallel sind, wie etwa bei punktförmigen

Lichtquellen. Sonnenlicht und eine zum Objekt parallel liegende Projektionsfläche

können jedoch auch zu annähernd unverzerrten Schattenfiguren

führen weil das Sonnenlicht das Grundmodell für eine Parallelprojektion

liefert.

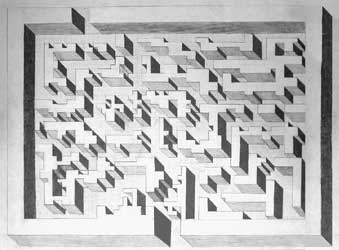

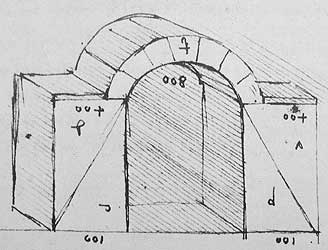

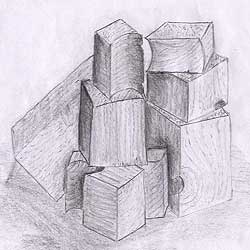

Eine

ganze Reihe von Aufgaben lassen sich finden als Anwendung sowohl des "Fußspurzeichnens"

als auch der Parallelprojektion nach Regeln der Kavaliers- oder

der Militärperspektive. Es ist nur sinnvoll und didaktisch

klug, derartige Aufgaben zunächst mit der flächigen Darstellung

des Grundrisses zu beginnen und danach "wie der Maurer" die Wände

hochzuziehen. Für solche Zwecke habe ich ein kariertes Papier so stark

hochkopiert, dass die Rasterquadrate 1cm Kantenlänge erhalten. Das

lässt sich als Zeichenhilfe unter das Arbeitsblatt legen und scheint

dann noch ausreichend deutlich durch. Die Quadratdiagonale gibt den Winkel

von 45 Grad vor. Ein nachträgliches Bezeichnen der drei Raumrichtungen

mit drei Tönen klärt die räumliche Lesbarkeit. Im Gegensatz

zur Zentralprojektion liefert die Paralellprojektion neben dem 3-Tafel-System

in den diversen Parallelperspektiven einfache und überschaubare Regelsysteme,

mit denen sich vielfältige beschreibende Aufgaben sehr klar lesbar

lösen lassen: Isometrie, Dimetrie, Kavaliersperspektive

und Militärperspektive gehen zurück auf die Bemühungen barocker

Ingenierskunst, eindeutige Darstellungsverfahren für konstruktive

Aufgaben zu schaffen (Desargues "Brouillon project" 1636-40).

Eine

ganze Reihe von Aufgaben lassen sich finden als Anwendung sowohl des "Fußspurzeichnens"

als auch der Parallelprojektion nach Regeln der Kavaliers- oder

der Militärperspektive. Es ist nur sinnvoll und didaktisch

klug, derartige Aufgaben zunächst mit der flächigen Darstellung

des Grundrisses zu beginnen und danach "wie der Maurer" die Wände

hochzuziehen. Für solche Zwecke habe ich ein kariertes Papier so stark

hochkopiert, dass die Rasterquadrate 1cm Kantenlänge erhalten. Das

lässt sich als Zeichenhilfe unter das Arbeitsblatt legen und scheint

dann noch ausreichend deutlich durch. Die Quadratdiagonale gibt den Winkel

von 45 Grad vor. Ein nachträgliches Bezeichnen der drei Raumrichtungen

mit drei Tönen klärt die räumliche Lesbarkeit. Im Gegensatz

zur Zentralprojektion liefert die Paralellprojektion neben dem 3-Tafel-System

in den diversen Parallelperspektiven einfache und überschaubare Regelsysteme,

mit denen sich vielfältige beschreibende Aufgaben sehr klar lesbar

lösen lassen: Isometrie, Dimetrie, Kavaliersperspektive

und Militärperspektive gehen zurück auf die Bemühungen barocker

Ingenierskunst, eindeutige Darstellungsverfahren für konstruktive

Aufgaben zu schaffen (Desargues "Brouillon project" 1636-40).

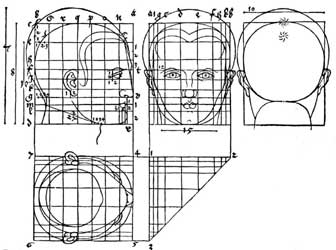

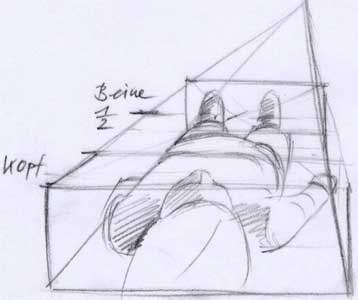

Mit

einigem Erstaunen habe ich vor Jahren zur Kenntnis genommen, dass im Fach

Mathematik bereits in der Unterstufe des Gymnasiums Flächenberechnungen

an Quadern durchzuführen waren. Mein Erstaunen rührt daher, dass

ich aus dem Kunstunterricht noch in der Mittelstufe die Probleme kenne,

die Schüler mit der von Dürer übernommenen Aufgabe haben,

einen Kopf auf der Oberfläche eines Quaders abzuwickeln. Mund, Augen,

Nase in allen Ansichten auf die entsprechende Höhe und Breite zu projizieren,

das fällt im allgemeinen nicht leicht, was auch dem hier gezeigten

Beispiel zu entnehmen ist. Die Mehrzahl der Schüler dieser Altersstufe

antworten zwar richtig auf die Frage, welche Flächen in der Abwicklung

aneinandergrenzen, dennoch betrachten sie beim Zeichnen jede Teilansicht

für sich und führen Peilungen erst dann durch, wenn der Quader

zusammengeklebt ist.

Mit

einigem Erstaunen habe ich vor Jahren zur Kenntnis genommen, dass im Fach

Mathematik bereits in der Unterstufe des Gymnasiums Flächenberechnungen

an Quadern durchzuführen waren. Mein Erstaunen rührt daher, dass

ich aus dem Kunstunterricht noch in der Mittelstufe die Probleme kenne,

die Schüler mit der von Dürer übernommenen Aufgabe haben,

einen Kopf auf der Oberfläche eines Quaders abzuwickeln. Mund, Augen,

Nase in allen Ansichten auf die entsprechende Höhe und Breite zu projizieren,

das fällt im allgemeinen nicht leicht, was auch dem hier gezeigten

Beispiel zu entnehmen ist. Die Mehrzahl der Schüler dieser Altersstufe

antworten zwar richtig auf die Frage, welche Flächen in der Abwicklung

aneinandergrenzen, dennoch betrachten sie beim Zeichnen jede Teilansicht

für sich und führen Peilungen erst dann durch, wenn der Quader

zusammengeklebt ist.

„Nach

allem, was man dort ablesen kann, können damals die Gesetzmäßigkeiten

der Perspektive in ihrem ganzen Umfang noch nicht begriffen gewesen sein.

Gleichwohl liegt es im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass es den antiken

Skenographen mit ihrem für visuell-optische Phänomene geschulten

Blick nicht entgangen ist, wie das sogenannte Fluchten von Parallelen,

ihr Zusammenstreben auf einen imaginären Punkt, dann nicht mehr wahrnehmbar

ist wenn die angeschauten Dinge in Bezug zur Größe des Betrachters

entweder sehr klein oder sehr weit entfernt sind, d.h. ihre Parallelen

auch im Bild annähernd parallel erscheinen müssen. Schaut man

z.B. eine Zündholzschachtel aus mehr als einem Meter Entfernung an,

so bleiben auch ihre Parallelkanten für die Wahrnehmung parallel,

ganz im Gegensatz zu denen eines Gebäudes aus >normaler Distanz<.

Theoretisch geht die Fluchtpunktperspektive bei einem unendlich großen

Abbildungsabstand, praktisch aber schon, wenn dieser ein erhebliches Vielfaches

der Gegenstandsgröße ausmacht, in die Parallelperspektive über,

in der eben Parallelität erhalten bleibt.“(Sellenriek

S. 58)

„Nach

allem, was man dort ablesen kann, können damals die Gesetzmäßigkeiten

der Perspektive in ihrem ganzen Umfang noch nicht begriffen gewesen sein.

Gleichwohl liegt es im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass es den antiken

Skenographen mit ihrem für visuell-optische Phänomene geschulten

Blick nicht entgangen ist, wie das sogenannte Fluchten von Parallelen,

ihr Zusammenstreben auf einen imaginären Punkt, dann nicht mehr wahrnehmbar

ist wenn die angeschauten Dinge in Bezug zur Größe des Betrachters

entweder sehr klein oder sehr weit entfernt sind, d.h. ihre Parallelen

auch im Bild annähernd parallel erscheinen müssen. Schaut man

z.B. eine Zündholzschachtel aus mehr als einem Meter Entfernung an,

so bleiben auch ihre Parallelkanten für die Wahrnehmung parallel,

ganz im Gegensatz zu denen eines Gebäudes aus >normaler Distanz<.

Theoretisch geht die Fluchtpunktperspektive bei einem unendlich großen

Abbildungsabstand, praktisch aber schon, wenn dieser ein erhebliches Vielfaches

der Gegenstandsgröße ausmacht, in die Parallelperspektive über,

in der eben Parallelität erhalten bleibt.“(Sellenriek

S. 58)

„Wenn

man Häuser und größere Geräte auf einer Zeichenfläche

halbwegs erkennbar darstellen will, das heißt: ohne entweder etwas

Wesentliches wegzulassen oder ihren Zusammenhang zu verwirren, muß

man wohl oder übel die nach hinten verlaufenden Kanten durch schräge

Linien wiedergeben.“... „In der Kunst des fernen Ostens hat man tausend

Jahre lang die Tiefe durch schräg nach oben verlaufende Parallelen

angedeutet.“

„Wenn

man Häuser und größere Geräte auf einer Zeichenfläche

halbwegs erkennbar darstellen will, das heißt: ohne entweder etwas

Wesentliches wegzulassen oder ihren Zusammenhang zu verwirren, muß

man wohl oder übel die nach hinten verlaufenden Kanten durch schräge

Linien wiedergeben.“... „In der Kunst des fernen Ostens hat man tausend

Jahre lang die Tiefe durch schräg nach oben verlaufende Parallelen

angedeutet.“

Die

Fluchtachse kommt vor allem dann als Konstruktionsprinzip in Frage, wenn

ein Innenraum als "Raumkasten"dargestellt werden soll. Bei Simone

Martini erfolgt das noch in einer Mischung aus parallelen und konvergierenden

Tiefenlinien.

Die

Fluchtachse kommt vor allem dann als Konstruktionsprinzip in Frage, wenn

ein Innenraum als "Raumkasten"dargestellt werden soll. Bei Simone

Martini erfolgt das noch in einer Mischung aus parallelen und konvergierenden

Tiefenlinien.

Wenn

man Metzgers Argumentation betrachtet, so scheint er für die Schrägansicht

von „Häusern und größeren Geräten“ eine gewisse Notwendigkeit

zu sehen. Worin besteht aber diese Notwendigkeit, wo doch auch die Ägypter

Häuser, Tische, Stühle abbilden, jedoch in keinem mir bekannten

Fall auf eine Schrägansicht zurückgreifen?

Wenn

man Metzgers Argumentation betrachtet, so scheint er für die Schrägansicht

von „Häusern und größeren Geräten“ eine gewisse Notwendigkeit

zu sehen. Worin besteht aber diese Notwendigkeit, wo doch auch die Ägypter

Häuser, Tische, Stühle abbilden, jedoch in keinem mir bekannten

Fall auf eine Schrägansicht zurückgreifen?

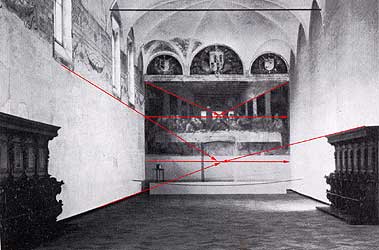

Genau

besehen ist die Zentralperspektive sowohl als geometrische Konstruktion,

wie auch als symbolische Form ein sehr komplexes Gebilde, das sowohl in

der Geschichte der Malerei als auch in der akademischen und kunstpädagogischen

Ausbildung heute mit höchst unterschiedlichem Tiefgang studiert wurde

und wird. Ich habe es oft erlebt, dass von Lehrern einem Bild der Kunstgeschichte

eine ‚raffinierte Perspektivkonstruktion‘ unterstellt wurde, ohne

dass man den Wiedersprüchen oder auch Fehlern der konkreten Komposition

nachgegangen wäre. Es ist ja nicht damit getan den Orthogonalenfluchtpunkt

oder einen Horizont im Bild zu verwenden. Fluchtpunkte und Verkürzungen

in Bildern führen auch nicht zwangsweise zu "erscheinungsrichtigen"

Abbildern, sondern oft zu Verzerrungen und verwirrenden Behauptungen, die

jedem Gesichtssinnerlebnis entgegenstehen aber „konstruktive Richtigkeit“

behaupten.

Genau

besehen ist die Zentralperspektive sowohl als geometrische Konstruktion,

wie auch als symbolische Form ein sehr komplexes Gebilde, das sowohl in

der Geschichte der Malerei als auch in der akademischen und kunstpädagogischen

Ausbildung heute mit höchst unterschiedlichem Tiefgang studiert wurde

und wird. Ich habe es oft erlebt, dass von Lehrern einem Bild der Kunstgeschichte

eine ‚raffinierte Perspektivkonstruktion‘ unterstellt wurde, ohne

dass man den Wiedersprüchen oder auch Fehlern der konkreten Komposition

nachgegangen wäre. Es ist ja nicht damit getan den Orthogonalenfluchtpunkt

oder einen Horizont im Bild zu verwenden. Fluchtpunkte und Verkürzungen

in Bildern führen auch nicht zwangsweise zu "erscheinungsrichtigen"

Abbildern, sondern oft zu Verzerrungen und verwirrenden Behauptungen, die

jedem Gesichtssinnerlebnis entgegenstehen aber „konstruktive Richtigkeit“

behaupten.

Viele

seiner Zeichnungen etwa aus dem Codex Madrid fertigte Leonardo freihand

entweder unter Verwendung eines Schrägbilds, das deutlich an eine

Kavaliersperspektive erinnert, oder im Bemühen um eine Fluchtpunktperspektive.

Ich finde es wenig verwunderlich, dass solchen Zeichnungen eine konstruktive

Stimmigkeit nachweislich abgeht. Ohne Lineal ist das Fluchten auf einen

Punkt, etwa bei einer starken Draufsicht, wenn die Fluchtlinien sehr lang

werden, nahezu unmöglich. Trotzdem wirkt die Darstellung auf den ersten

Blick nicht etwa unbeholfen oder unübersichtlich. Das führt mich

zu der Frage, warum überhaupt bei der Darstellung überschaubarer

Objekte eine zentrale Projektion sinnvoll sein kann. Meine Antwort: Wenn

die Tiefenausdehnung eines Objekts die von Höhe und Breite deutlich

übersteigt, beginnt die Parallelität von Orthogonalen merkwürdig

auszusehen. Oder: Wenn die Höhe eines Objekts die eigene Körpergröße

deutlich übersteigt, sollte eine Zeichnung nicht den Eindruck

erwecken, dass man auf die Bodenfläche in gleicher Weise Blicken kann,

wie auf die Deckfläche. Entsprechendes gilt für extrem breite

Objekte. Dann jeweils scheinen stürzende Linien eher angebracht als

parallele. Was aber sagt eine frontalperspektivische Konstruktion insgesamt

aus über die erscheinungsrichtige Verkürzung von Objekten?

Viele

seiner Zeichnungen etwa aus dem Codex Madrid fertigte Leonardo freihand

entweder unter Verwendung eines Schrägbilds, das deutlich an eine

Kavaliersperspektive erinnert, oder im Bemühen um eine Fluchtpunktperspektive.

Ich finde es wenig verwunderlich, dass solchen Zeichnungen eine konstruktive

Stimmigkeit nachweislich abgeht. Ohne Lineal ist das Fluchten auf einen

Punkt, etwa bei einer starken Draufsicht, wenn die Fluchtlinien sehr lang

werden, nahezu unmöglich. Trotzdem wirkt die Darstellung auf den ersten

Blick nicht etwa unbeholfen oder unübersichtlich. Das führt mich

zu der Frage, warum überhaupt bei der Darstellung überschaubarer

Objekte eine zentrale Projektion sinnvoll sein kann. Meine Antwort: Wenn

die Tiefenausdehnung eines Objekts die von Höhe und Breite deutlich

übersteigt, beginnt die Parallelität von Orthogonalen merkwürdig

auszusehen. Oder: Wenn die Höhe eines Objekts die eigene Körpergröße

deutlich übersteigt, sollte eine Zeichnung nicht den Eindruck

erwecken, dass man auf die Bodenfläche in gleicher Weise Blicken kann,

wie auf die Deckfläche. Entsprechendes gilt für extrem breite

Objekte. Dann jeweils scheinen stürzende Linien eher angebracht als

parallele. Was aber sagt eine frontalperspektivische Konstruktion insgesamt

aus über die erscheinungsrichtige Verkürzung von Objekten?

Der

Abstand vom Objekt Würfel mit Kantenlänge 10 cm betrug bei der

linken Abbildung ca. 2m, bei einer Höhe von ca. 1m über der Tischplatte.

Die Kanten sehen in dieser Entfernung, Höhe und unter dem gegebenen

Objektwinkel nahezu parallel aus. Eine Konstruktion der Fluchtlinien über

einen Fluchtpunkt würde ein riesiges Blatt erfordern für ein

relativ kleines Bildobjekt. Beim rechten Bild lag der Abstand unter 1m

und die Aufnahme erfolgte etwa aus Augenhöhe in sitzender Position.

So etwa könnte ein Schüler im Unterricht vor einem derartigen

Objekt sitzen. Die Verkürzung wird erst dann deutlich, wenn die am

Tisch vorhandenen Linien beim Peilen zur Hilfe genommen werden. Ohne den

Vergleich mit dem Tisch ist das konvergieren der Tiefenlinien kaum zu beobachten.

Der Fluchtpunkt liegt immer noch so hoch, dass er vermutlich auf einem

Zeichenblatt nicht sinnvoll unterzubringen ist.

Der

Abstand vom Objekt Würfel mit Kantenlänge 10 cm betrug bei der

linken Abbildung ca. 2m, bei einer Höhe von ca. 1m über der Tischplatte.

Die Kanten sehen in dieser Entfernung, Höhe und unter dem gegebenen

Objektwinkel nahezu parallel aus. Eine Konstruktion der Fluchtlinien über

einen Fluchtpunkt würde ein riesiges Blatt erfordern für ein

relativ kleines Bildobjekt. Beim rechten Bild lag der Abstand unter 1m

und die Aufnahme erfolgte etwa aus Augenhöhe in sitzender Position.

So etwa könnte ein Schüler im Unterricht vor einem derartigen

Objekt sitzen. Die Verkürzung wird erst dann deutlich, wenn die am

Tisch vorhandenen Linien beim Peilen zur Hilfe genommen werden. Ohne den

Vergleich mit dem Tisch ist das konvergieren der Tiefenlinien kaum zu beobachten.

Der Fluchtpunkt liegt immer noch so hoch, dass er vermutlich auf einem

Zeichenblatt nicht sinnvoll unterzubringen ist.  Entfällt

die Orientierung etwa an den langen Linien eines Tisches, sieht die Sache

gleich anders aus und die Kanten eines Würfels erscheinen auch unter

diesem Blickwinkel nahezu parallel. Ich sehe darin eine hinreichende Argumentation

für die Forderung, etwa beim Sachzeichnen oder beim Zeichnen von Stilleben

im Unterricht auf eine konstruktive Ermittlung von Fluchtpunkten sowie

auf ein Konvergieren der Tiefenlinien zu verzichten. In den meisten Fällen

führt eine annähernd zeichnerische Paralellität der Tiefenlinien

zu einem angemessenen Erscheinungsbild. Die eigene Augenhöhe kann

eine Einschätzung liefern über die Flachheit von Deck- und Seitenfläche

des Körpers. Viel wesentlicher bei derartigen Studien ist das Abschätzen

der unterschiedlichen Raumrichtungen durch die Verdrehung der Seitenflächen

zueinander.

Entfällt

die Orientierung etwa an den langen Linien eines Tisches, sieht die Sache

gleich anders aus und die Kanten eines Würfels erscheinen auch unter

diesem Blickwinkel nahezu parallel. Ich sehe darin eine hinreichende Argumentation

für die Forderung, etwa beim Sachzeichnen oder beim Zeichnen von Stilleben

im Unterricht auf eine konstruktive Ermittlung von Fluchtpunkten sowie

auf ein Konvergieren der Tiefenlinien zu verzichten. In den meisten Fällen

führt eine annähernd zeichnerische Paralellität der Tiefenlinien

zu einem angemessenen Erscheinungsbild. Die eigene Augenhöhe kann

eine Einschätzung liefern über die Flachheit von Deck- und Seitenfläche

des Körpers. Viel wesentlicher bei derartigen Studien ist das Abschätzen

der unterschiedlichen Raumrichtungen durch die Verdrehung der Seitenflächen

zueinander.

Ein

speziell

zum Problem der Verkürzung unternommener Versuch zeigt, wie wenig

überzeugend etwa auf 12-jährige ein fotografisches Argument wirken

kann; In einer Aufgabe sollten die Schüler einer 6. Jahrgangsstufe

anlässlich der Fußball Weltmeisterschaft die

Ein

speziell

zum Problem der Verkürzung unternommener Versuch zeigt, wie wenig

überzeugend etwa auf 12-jährige ein fotografisches Argument wirken

kann; In einer Aufgabe sollten die Schüler einer 6. Jahrgangsstufe

anlässlich der Fußball Weltmeisterschaft die

Ein

relativ einfacher Schritt, den schon 10-jährige nachvollziehen können,

ist das Fluchten von Linien, etwa von Bahngleisen auf einen Punkt.

Ein Begriff von Orthogonalen oder von der Bildebene ist dazu

noch nicht notwendig, und ist auch für diese Altersgruppe nicht sinnvoll.

Was Orthogonalen sind, sollte man erst in der Mittelstufe dann erläutern,

wenn man die 3-Ttafel-Projektion erklärt und in einfachen Anwendungen

einübt. Die oben und im folgenden gezeigten Arbeiten stammen aus einer

6. Jahrgangsstufe zu einem so genannten „zentralperspektivischen Thema“.

Was der Schüler hier von den Erklärungen des Lehrers übernommen

hat, ist das Fluchten von Linien auf einen Horizont. Für diesen Schüler

blieb dieses Phänomen ein simples Zeichen, das mit seinen übrigen

Bildvorstellungen kaum in Einklang steht. Möglicherweise hat er den

mit dem Horizont vom Lehrer verknüpften Begriff von Unendlichkeit

mit einer Bildvorstellung vom Weltall assoziiert und ihn auf die Idee einer

Straße zum Mond gebracht. Nichts an diesem Bild deutet darauf hin,

dass er die Perspektive als ein Prinzip der Raumordnung begriffen

hat. Die gezeichneten Krater bilden nur eine sehr lose Systematik der Verkürzung.

Überschneidungen

werden bis auf li.vo. vermieden und die Horizontlinie dient ihm

noch als Standlinie für eine Reihe von Kratern. Die Straße

bleibt ein Fremdkörper in dieser Landschaft, etwa wie Stanley Kubricks

schwarzer Quader im Film 2001 – Odyssee im Weltraum.

Ein

relativ einfacher Schritt, den schon 10-jährige nachvollziehen können,

ist das Fluchten von Linien, etwa von Bahngleisen auf einen Punkt.

Ein Begriff von Orthogonalen oder von der Bildebene ist dazu

noch nicht notwendig, und ist auch für diese Altersgruppe nicht sinnvoll.

Was Orthogonalen sind, sollte man erst in der Mittelstufe dann erläutern,

wenn man die 3-Ttafel-Projektion erklärt und in einfachen Anwendungen

einübt. Die oben und im folgenden gezeigten Arbeiten stammen aus einer

6. Jahrgangsstufe zu einem so genannten „zentralperspektivischen Thema“.

Was der Schüler hier von den Erklärungen des Lehrers übernommen

hat, ist das Fluchten von Linien auf einen Horizont. Für diesen Schüler

blieb dieses Phänomen ein simples Zeichen, das mit seinen übrigen

Bildvorstellungen kaum in Einklang steht. Möglicherweise hat er den

mit dem Horizont vom Lehrer verknüpften Begriff von Unendlichkeit

mit einer Bildvorstellung vom Weltall assoziiert und ihn auf die Idee einer

Straße zum Mond gebracht. Nichts an diesem Bild deutet darauf hin,

dass er die Perspektive als ein Prinzip der Raumordnung begriffen

hat. Die gezeichneten Krater bilden nur eine sehr lose Systematik der Verkürzung.

Überschneidungen

werden bis auf li.vo. vermieden und die Horizontlinie dient ihm

noch als Standlinie für eine Reihe von Kratern. Die Straße

bleibt ein Fremdkörper in dieser Landschaft, etwa wie Stanley Kubricks

schwarzer Quader im Film 2001 – Odyssee im Weltraum.

Etwas

schwerer zu vermitteln dürfte die Tatsache sein, dass es prinzipiell

für verschiedene Richtungen, die in die Tiefe führen, jeweils

eigene Fluchtpunkte gibt. In der Regel wird man die in den Raum führenden

Richtungen beschränken auf orthogonale Richtungen parallel zur Bodenebene.

Damit reduziert man die Möglichkeiten auf die sog. Frontalperspektive.

Bei Landschaftsbildern ergibt das eine eigenartige Komposition mit den

hier zu sehenden Stereotypen, die noch kein tieferes Verständnis der

Zentralprojektion voraussetzen: Der untere Bildrand spielt hier noch die

Rolle einer Standlinie für Mauer und Haus. Der Horizont

wird als zweite Standlinie eingeführt. Der Schüler ist von

der Unendlichkeit noch nicht ganz überzeugt, aber immerhin lässt

er den Blick des Betrachters am Horizont in einem Tunnel verschwinden.

Der Übergang vom kindlichen Standlinienbild zum Standlinienbild

mit Horizont ist dadurch symbolisiert, dass es eine Scheu davor gibt,

Dinge, die mit dem Boden verhaftet sind, in den Himmel hineinragen zu lassen.

Alles am Boden befindliche liegt unter dem Horizont, alles in der Luft

befindliche wird über dem Horizont abgebildet. Perspektivisch erzeugt

das einen Betrachter, dem kein Standpunkt auf dem Boden zuzuordnen ist.

Der Jugendliche hat noch nicht begriffen, dass sich im Fluchtpunkt der

Augpunkt abbildet. Gegenüber dem ersten Beispiel aus dieser Klasse

zeigt sich hier ein fortgeschrittener Ansatz für ein Verständnis

von perspektivischer Verkürzung: Die Bäume und Mittelstreifen

der Straße zeigen eine allmähliche Verkleinerung, allerdings

noch ohne jede visuelle Realistik. Die Zwischenräume, etwa bei den

Bäumen, bleiben weitgehend gleich, Überschneidungen im Sinn von

Staffelungen werden noch vermieden.

Etwas

schwerer zu vermitteln dürfte die Tatsache sein, dass es prinzipiell

für verschiedene Richtungen, die in die Tiefe führen, jeweils

eigene Fluchtpunkte gibt. In der Regel wird man die in den Raum führenden

Richtungen beschränken auf orthogonale Richtungen parallel zur Bodenebene.

Damit reduziert man die Möglichkeiten auf die sog. Frontalperspektive.

Bei Landschaftsbildern ergibt das eine eigenartige Komposition mit den

hier zu sehenden Stereotypen, die noch kein tieferes Verständnis der

Zentralprojektion voraussetzen: Der untere Bildrand spielt hier noch die

Rolle einer Standlinie für Mauer und Haus. Der Horizont

wird als zweite Standlinie eingeführt. Der Schüler ist von

der Unendlichkeit noch nicht ganz überzeugt, aber immerhin lässt

er den Blick des Betrachters am Horizont in einem Tunnel verschwinden.

Der Übergang vom kindlichen Standlinienbild zum Standlinienbild

mit Horizont ist dadurch symbolisiert, dass es eine Scheu davor gibt,

Dinge, die mit dem Boden verhaftet sind, in den Himmel hineinragen zu lassen.

Alles am Boden befindliche liegt unter dem Horizont, alles in der Luft

befindliche wird über dem Horizont abgebildet. Perspektivisch erzeugt

das einen Betrachter, dem kein Standpunkt auf dem Boden zuzuordnen ist.

Der Jugendliche hat noch nicht begriffen, dass sich im Fluchtpunkt der

Augpunkt abbildet. Gegenüber dem ersten Beispiel aus dieser Klasse

zeigt sich hier ein fortgeschrittener Ansatz für ein Verständnis

von perspektivischer Verkürzung: Die Bäume und Mittelstreifen

der Straße zeigen eine allmähliche Verkleinerung, allerdings

noch ohne jede visuelle Realistik. Die Zwischenräume, etwa bei den

Bäumen, bleiben weitgehend gleich, Überschneidungen im Sinn von

Staffelungen werden noch vermieden.

Die

Einführung

eines Horizonts kann der gleichen Altersgruppe, in der viele Schüler

noch so zeichnen, wie nebenstehend links zu sehen ist, vermittelt werden

etwa als Grenze von Himmel und Erde. Ein Begriff von der Unendlichkeit

des perspektivischen Raums im Sinn von Grenzwertigkeit ist damit noch nicht

verbunden und wird sich den Kindern auch nicht erschließen.

Wenn sich Erdverbundenes über den Horizont erhebt, dann sind es häufig

Berge, die nicht etwa den Horizont überdecken, sondern ihn als

'Standlinie' benützen. In meinen Augen ist der Horizont als

Sichtgrenze der als eben definierten Bodenfläche erst für

die Oberstufe ein angemessener Stoff. Aber auch dafür ließen

sich Erkenntnispfade finden, etwa das Phänomen der Unschärfe

oder der Farbenperspektive.

Die

Einführung

eines Horizonts kann der gleichen Altersgruppe, in der viele Schüler

noch so zeichnen, wie nebenstehend links zu sehen ist, vermittelt werden

etwa als Grenze von Himmel und Erde. Ein Begriff von der Unendlichkeit

des perspektivischen Raums im Sinn von Grenzwertigkeit ist damit noch nicht

verbunden und wird sich den Kindern auch nicht erschließen.

Wenn sich Erdverbundenes über den Horizont erhebt, dann sind es häufig

Berge, die nicht etwa den Horizont überdecken, sondern ihn als

'Standlinie' benützen. In meinen Augen ist der Horizont als

Sichtgrenze der als eben definierten Bodenfläche erst für

die Oberstufe ein angemessener Stoff. Aber auch dafür ließen

sich Erkenntnispfade finden, etwa das Phänomen der Unschärfe

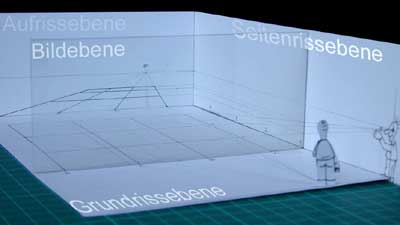

oder der Farbenperspektive. Die

erscheinungsrichtige Verkürzung der Sehdinge scheint mir eines der

schwierigeren Probleme der Zentralperspektive zu sein. Nach Panofsky scheint

die erste Veröffentlichung des Distanzpunktverfahrens erst Ende des

16. Jh, nämlich 1583 bei Vignola erfolgt zu sein. „Ob

das Distanzpunktverfahren in Italien vor Vignola-Danti bekannt war, ist

zumindest zweifelhaft.“(Panofsky, „Perspektive

als symbolische Form“ Anm.60) Damit bezweifelt Panofsky, dass Alberti,

Piero della Francesca, Leonardo, Dürer, um nur einmal die wichtigsten

Verbreiteter der Perspektivlehre zu nennen, die Distanz geometrisch exakt

bestimmt haben. Das Bildmotiv für alle Exerzitien der Verkürzung

des Tiefenraums ist der Plattenboden aus quadratischen Elementen. Alberti

führt die Quadratdiagonale als Regulativ für die stetige Verkürzung

ein. Der Diagonalfluchtpunkt scheint dann den nächsten Schritt

in der Entwicklung dargestellt zu haben. Ein realistischer Blick auf Architektur

etwa erfordert große Distanzen, was bei Zeichnungen in der Schule

unpraktisch wird, weil die Fluchtpunkte dann weit außerhalb des Zeichenblattes

liegen. Der Distanzpunkt setzt im Grunde eine Zusammenschau von Grundriss,

Seitenriss und Aufriss voraus, was für die Malerei einen erheblichen

praktischen Umstand darstellt wegen der Größe, die die Abwicklung

der 3-Tafel-Projektion selbst bei einer überschaubaren Bildgröße

erfordert. Nur so sind auch die Ratschläge zu verstehen, die in den

entsprechenden Lehrwerken für die Wahl des Diagonalwinkels gegeben

wurden. Schüler jedenfalls neigen dazu, beim Diagonalverfahren die

Verkürzung viel zu gering einzuschätzen, wodurch Projektionen

entstehen, die man direkt an die Nasenspitze halten müsste um einen

‚angemessenen‘ Eindruck von Verkürzung zu gewinnen. Populäre

Lehrbücher zur Perspektive verzichten auch heute noch auf eine Erklärung

der richtigen Distanz. Das „Handbuch der Zeichenkunst“ von José

M. Parramon 1989 z.B. empfiehlt für die Bemessung des ersten Abstands

eines Quadratischen Plattenbodens das ‚Augenmaß‘ heranzuziehen.

Der Rest erfolgt dann mechanisch über die Diagonalen der so abgegrenzten

Trapeze. „Perspektiven der Kunst“ von Nerdinger zeigt in Abb. 64 eine zentralperspektivische

Projektion eines Schachbrettmusters, gibt aber für die Verkürzung

keinen Hinweis auf die Distanzproblematik.

Die

erscheinungsrichtige Verkürzung der Sehdinge scheint mir eines der

schwierigeren Probleme der Zentralperspektive zu sein. Nach Panofsky scheint

die erste Veröffentlichung des Distanzpunktverfahrens erst Ende des

16. Jh, nämlich 1583 bei Vignola erfolgt zu sein. „Ob

das Distanzpunktverfahren in Italien vor Vignola-Danti bekannt war, ist

zumindest zweifelhaft.“(Panofsky, „Perspektive

als symbolische Form“ Anm.60) Damit bezweifelt Panofsky, dass Alberti,

Piero della Francesca, Leonardo, Dürer, um nur einmal die wichtigsten

Verbreiteter der Perspektivlehre zu nennen, die Distanz geometrisch exakt

bestimmt haben. Das Bildmotiv für alle Exerzitien der Verkürzung

des Tiefenraums ist der Plattenboden aus quadratischen Elementen. Alberti

führt die Quadratdiagonale als Regulativ für die stetige Verkürzung

ein. Der Diagonalfluchtpunkt scheint dann den nächsten Schritt

in der Entwicklung dargestellt zu haben. Ein realistischer Blick auf Architektur

etwa erfordert große Distanzen, was bei Zeichnungen in der Schule

unpraktisch wird, weil die Fluchtpunkte dann weit außerhalb des Zeichenblattes

liegen. Der Distanzpunkt setzt im Grunde eine Zusammenschau von Grundriss,

Seitenriss und Aufriss voraus, was für die Malerei einen erheblichen

praktischen Umstand darstellt wegen der Größe, die die Abwicklung

der 3-Tafel-Projektion selbst bei einer überschaubaren Bildgröße

erfordert. Nur so sind auch die Ratschläge zu verstehen, die in den

entsprechenden Lehrwerken für die Wahl des Diagonalwinkels gegeben

wurden. Schüler jedenfalls neigen dazu, beim Diagonalverfahren die

Verkürzung viel zu gering einzuschätzen, wodurch Projektionen

entstehen, die man direkt an die Nasenspitze halten müsste um einen

‚angemessenen‘ Eindruck von Verkürzung zu gewinnen. Populäre

Lehrbücher zur Perspektive verzichten auch heute noch auf eine Erklärung

der richtigen Distanz. Das „Handbuch der Zeichenkunst“ von José

M. Parramon 1989 z.B. empfiehlt für die Bemessung des ersten Abstands

eines Quadratischen Plattenbodens das ‚Augenmaß‘ heranzuziehen.

Der Rest erfolgt dann mechanisch über die Diagonalen der so abgegrenzten

Trapeze. „Perspektiven der Kunst“ von Nerdinger zeigt in Abb. 64 eine zentralperspektivische

Projektion eines Schachbrettmusters, gibt aber für die Verkürzung

keinen Hinweis auf die Distanzproblematik.