links außen

David von Donatello, 1432 Florenz,

Bronze 1,58m

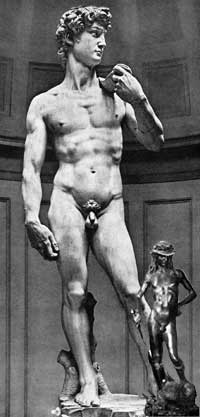

Mitte

David von Michelangelo, 1504

Florenz, Marmor 5,17m

rechts

David von Bernini, 1623 ROM,

Marmor lebensgroß

| Luitpold-Gymnasium München Leistungskurs Kunsterziehung |

| Dreimal David:

Drei Standbilder aus drei Jahrhunderten im Vergleich von U. Schuster |

| Die Geschichte steht im ersten Buch Samuel. Rund dreitausend Jahre liegt das Ereignis zurück. Philister und Israeliten stehen sich in Heerlagern gegenüber und bereiten sich auf die Schlacht vor. Da tritt Goliath aus den Reihen der Philister hervor, sechs Ellen und eine Spanne hoch, einen Helm aus Erz auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer am Körper, der allein 5000 Sekel wog, eherne Schienen an den Beinen und einen ehernen Schild zwischen den Schultern. Er beschimpft die Israeliten als Sauls Knechte und schlägt vor, man möge die Schlacht doch im Zweikampf entscheiden. Innerhalb von vierzig Tagen findet sich unter Israels Kriegern keiner, der dem Philister im Zweikampf gegenübertreten wollte, der jeden Tag seine Rede wiederholt und seinen Hohn steigert. Eine hochpeinliche Situation. Der Hirtenknabe David (hebr. "der Geliebte") bringt den Ausweg. Um seine Brüder im Heerlager des Königs Saul mit Essen zu versorgen verläßt er seine Schafherde und wird Zeuge dieser demütigenden Situation. Er überredet König Saul ihn gegen den 'Unbeschnittenen' kämpfen zu lassen. Man will ihn in des Königs Rüstung stecken, aber die ist zu groß und eher eine Behinderung für den Knaben, also tritt er dem Riesen nur mit seinem Stock und fünf Steinen bewaffnet gegenüber. Wir wissen alle, wie das ungleiche Duell ausging: Ein Stein des David genügte. Mit der Schleuder auf die Stirn des Philisters geschleudert streckt dieser Treffer den Mann zu Boden und ohne Gnade trennt David dessen behelmtes Haupt mit einem Schwertstreich vom Rumpf. Dieser Sieg über die Feinde Israels verschafft dem Hirtenknaben David einen Platz in nächster Nähe des Königs, wo er ihm durch Gesang und später auch im Kampf dient. Nach Sauls Tod durch den Stamm Juda zum König gesalbt, wird er letztlich zum Reichsgründer und Helden des goldenen Zeitalters des Judentums. Für den republikanischen Geist der italienischen Stadtstaaten wird David zur Symbolfigur für den Aufstieg des tapferen Mannes aus dem Volk, der durch die soldatische Heldentat zum Führer bestimmt und legitimiert ist. Ein 'italienischer Traum' der Renaissance. |

| Erster Eindruck und Beschreibung |

|

links außen

Mitte rechts |

| Wir betrachten drei Beispiele von Künstlern, die sich in einer Zeitspanne von 200 Jahren zur selben Figur plastisch äußern, dem biblischen König David, den das Mittelalter gern als alten Mann mit langem Bart darstellt. Nichts vom alten Mann und ehrwürdigen König ist in diesen drei Figuren; sie erfassen wohl eher ein Alter zwischen siebzehn und achtundzwanzig. Der historisch älteste scheint mir der Jüngste, eher ein Bürscherl. Als Donatello ihn schuf, war er bereits ein Mann in den besten Jahren (49) und es war nicht sein erster David. Bereits 1408, mit 25 Jahren fertigte er für den Dom eine Marmorfigur eines bekleideten David von 191 cm Höhe, ebenfalls mit dem Haupt des Goliath zu seinen Füßen. Diese Figur wurde bereits wenige Jahre später im Palazzo Vecchio (Rathaus) aufgestellt als Symbol einer Republik, die sich gegen mächtige Feinde (Mailand, Neapel, Venedig) zu behaupten hatte. Michelangelo war 26 Jahre alt, als er seinen David begann, und er konnte bereits auf drei bedeutende Vorbilder zurückgreifen, die beiden Figuren Donatellos sowie eine Bronze von Verrocchio. |

Zwei

verschiedene Materialien sind im Spiel, Bronze bei Donatello und

Marmor bei Michelangelo und Bernini. Selbst gleichgroß nebeneinander

aufgereiht wie hier wirkt die Bronze noch zierlicher als die beiden Steine.

Betrachtet man die Maße der Originale, dann verstärkt

sich dieser Eindruck noch erheblich. Michelangelos Koloß ('il Gigante')

ist mehr als dreimal so hoch wie Donatellos Figürchen, das kann für

die Interpretation nicht unerheblich sein. Zwei

verschiedene Materialien sind im Spiel, Bronze bei Donatello und

Marmor bei Michelangelo und Bernini. Selbst gleichgroß nebeneinander

aufgereiht wie hier wirkt die Bronze noch zierlicher als die beiden Steine.

Betrachtet man die Maße der Originale, dann verstärkt

sich dieser Eindruck noch erheblich. Michelangelos Koloß ('il Gigante')

ist mehr als dreimal so hoch wie Donatellos Figürchen, das kann für

die Interpretation nicht unerheblich sein. Der Moment, der von den Künstlern für ihre Darstellung gewählt wurde, macht einen wesentlichen Unterschied. Bei Donatello ist schon alles gelaufen: Der Kopf des Riesen liegt abgetrennt zu Füßen der Figur, die eher abschätzig auf diesen "Unbeschnittenen" herabschaut. Bei Bernini hat er noch alles vor sich, den für uns unsichtbaren Feind im Visier, seine Harfe und die zu große Rüstung zu seinen Füßen. Bei Michelangelo ist der Zeitpunkt am wenigsten eindeutig. Das kann vom Blick her wohl ein Peilen nach dem Gegner sein, von der Haltung aber ist es schon die entspannte Pose des Siegers. Wem aber gilt dann sein prüfender Blick? Alle drei kann man als nackt bezeichnen, aber der Umgang mit der Nacktheit ist doch verschieden. Am 'nacktesten' kommt mir Michelangelos Monumentale Figur vor. Donatellos Jüngling erscheint mir eher 'ausgezogen' mit seinem hutähnlichen 'Helm' ("you can leave your hat on...") und dem Beinschutz - der Beschnittene zeigt dem Unbeschnittenen wie man Köpfe abschneidet. Bernini schließlich bedeckt die Blöße des künftigen Königs elegant mit einer wehenden Schärpe. Obwohl uns die Reproduktion jeweils die Front zeigt, scheinen alle Figuren so konzipiert, daß man sie umrunden kann. Bei Bernini hat der Fotograf den Hintergrund im Museum durch einen Vorhang zugedeckt, bei Donatello ist der Ort durch Retusche völlig ins Dunkel gelegt, nur bei Michelangelo ist der Rundbau zu erkennen, den man dem Original zuliebe in der Academie geschaffen hat, als man den Koloß 1873 vor dem Rathaus durch eine Kopie ersetzte und das Original in die Academia brachte. |

| Blickführung

der Fotografie

Bei der Analyse von Plastik sind wir in der Schule auf fotografische Reproduktionen angewiesen und auf die Ansicht, die uns der Fotograf zur Verfügung stellt. Bei Donatello scheint sich die Kamera etwa auf der Höhe der Oberkante des Sockels zu befinden. Michelangelos Figur scheint etwa aus Kniehöhe gesehen und bei Bernini befindet sich die Kamera etwa auf der Höhe des Bauchnabels. Diese verschiedenen Sichthöhen monumentalisieren die kleinste Figur am stärksten. Blickführung des Bildhauers? Was wir hier nicht sehen: Alle drei Figuren stehen nicht einfach auf dem Boden, sondern auf einer Plinthe und diese wiederum auf einem Sockel. Ein normal großer Italiener bekommt die Figur etwa aus der Höhe Oberkante Sockel zu sehen. Zu Michelangelos David jedenfalls muß man spürbar aufschauen, wenn man in der Academie nahe davor steht. Auf dem Rathausplatz steht die Figur nicht nur auf ihrem Sockel sondern zusätzlich am oberen Absatz einer Treppe. So kann man weit zurücktreten, und die Halswirbel bleiben trotz gesteigerter Höhe von Verrenkung verschont. Michelangelo hatte den Platz vor dem Rathaus eher nicht im Auge als er die Figur konzipierte, denn zeitenössischen Berichten zufolge suchte erst eine Kommission, der u.a. Leonardo da Vinci und Botticelli angehörten, nach einem würdigen und repräsentativen Ort für die Aufstellung der Figur. Im Dom oder an einem äußeren Strebepfeiler wäre er vermutlich weit über den Köpfen des Volks plaziert gewesen und hätte überhaupt nur aus größerer Entfernung und niemals von hinten betrachtet werden können. Hat dies etwas zu tun mit der etwas ungewöhnlichen Proportionierung des Körpers? Bei den anderen Figuren fehlen mir dazu die Angaben, aber es kann ja nicht unbedeutend sein, ob uns Donatello bei seiner Figur auch die Augenpartie sehen läßt, oder ob diese unter der Hutkrempe verschwindet. |

|

Proportionen

Die rechte Darstellung entspricht dem Original, die linke wäre nach Vitruv gedehnt (bei mouse over wird die Messlatte sichtbar). |

|

|

Darüber

läßt sich aber vermutlich streiten (der

Link führt zum Versuch einer Antwort auf die Frage: Wie genau lassen

sich Proportionen einer Plastik anhand von Fotos bestimmen?) Mit

einiger Sicherheit hat Michelangelo seinen Vitruv gekannt, der ja von

Alberti gerade wieder zum Leben erweckt worden war. Warum aber hat er

sich nicht an ihn gehalten? Mal ehrlich: welche der drei Abb. entspricht

dem Original? Oder spielt das für unsere Einschätzung einer

gelungenen Figur keine Rolle? Im Zusammenhang mit solchen Beurteilungen

scheint mir eine von Vasari überlieferte Anekdote hilfreich. Piero

Soderini, Gonfaloniere der Stadt Florenz machte gegenüber Michelangelo

neben einigen lobenden Bemerkungen die Äußerung "die

Nase der Figur scheine ihm zu dick", und er weiß zu berichten,

Michelangelo "nahm schnell einen Meissel in die

linke Hand und von den Brettern des Gerüsts ein wenig Marmorstaub

und fing sodann an, den Meissel leise zu rühren, und ließ dabei

den Staub nach und nach niederfallen, ohne an der Nase irgend etwas zu

verändern."..."So gefällt sie mir

besser. Ihr habt ihr das Leben gegeben!" soll der Sachverständige

daraufhin bemerkt haben. Man setzt sich leicht dem Spott von Jahrhunderten

aus, wenn man einem Meister wie Michelangelo Verbesserungsvorschläge

macht.

|

| Nebenstehende Abbildungen zeigen in Marmor

Donatellos Frühwerk (191cm) und Verrocchios recht jugendliche Bronze

(126cm), die in der Pose und Größe an Donatellos "Bürscherl"

anknüpft und in der Darstellung der "Reizwäsche" mit Donatellos

Marmor Verwandtschaft hat. Ganz rechts außen ein in Ton modellierter

Entwurf = Bozzetto (54cm), vielleicht eine von mehreren Vorarbeiten Michelangelos.

Vasari berichtet von einem Wachsmodell, und es ist auch bekannt, daß

der Stein, der ihm vom Dombaumeister zur Verfügung gestellt wurde bereits

bearbeitet war und Vasari berichtet, dass zwischen den Beinen der "verdorbenen"

Figur sei bereits "ein Loch durchgehauen" gewesen sei. Die

Rede vom "verhauenen Stein" geht auf Vasari zurück.

Aber offenbar schienen die Probleme nicht unlösbar, da sich neben Michelangelo

noch weitere Bildhauer um den Stein und den damit verbundenen Auftrag bewarben. Michelangelo muß jedenfalls sehr präzise Vorarbeiten und Messungen durchgeführt haben, bevor er ans Werk gehen konnte. Es scheint mir nur schwer vorstellbar, dass er sich als Vorarbeit mit nur einem kleinen "Wachsmodell" begnügen konnte, wie das Vasari berichtet. Nicht nur Vasari, auch Michelangelo selbst hat offenbar tüchtig am Mythos des genialen Schöpfers gearbeitet, wenn er, laut Vasari, das entstehende Werk hinter einem "Verschlag von Brettern" vor neugierigen Augen verbarg. |

|

|

1434 sind die Medici in Florenz an die Macht gelangt und der erste einer ganzen Reihe von Führern aus dieser Familie war Cosimo der Alte. Das waren keine ruhigen Zeiten für die konkurrierenden Stadtstaaten Italiens und Cosimo selbst mag in der Figur des David ein persönliches Leitbild gesehen haben, 1430 noch in der zierlichen Form einer schönen Vorstellung. Die Nacktheit der Figur löst sie auch aus dem sakralen Raum, in dem der ehrwürdige König David mit Bart und Mantel durchaus seinen Platz haben konnte. Die antikisierend nackte Darstellung ist Ausdruck der Rückbesinnung - Renaissance - auf die Kunst und Kultur Griechenlands, auch einer Stadtkultur voll von göttergleichen, aber 'heidnischen' Kriegshelden. Cosimo der Alte zog die bedeutendsten Humanisten seiner Zeit, insbesondere Ficino, in seine Nähe und stiftete nach dem Muster Platons eine Akademie ( als Philosophenschule). Auch beschäftigte er Künstler wie Brunelleschi und Donatello. Seinen Einfluß innerhalb der Stadtregierung machte er maßvoll und rational geltend wie auch sein Enkel Lorenzo, was den Bürgern der Stadt den Eindruck ließ nicht beherrscht, sondern zu ihrem wirtschaftlichen Wohl und Nutzen geführt zu werden. |

|

Vasaris Text aus den "Viten" liegt hier als .pdf Vasari erscheint als Zeitzeuge mit seinem Text auch als Schöpfer einiger Mythen, an die sich viele Autoren durch Zitieren angehängt haben. Michelangelos Genie wächst mit der Aussage, dass er den David aus einem Stein geschaffen hat, der von ihm als "verhauen", als "nutzloses Ding" und "übel zugerichtet" qualifiziert wird. Ein Midas ist, wer aus Dreck Gold machen kann. Ganz glaubhaft ist die Rede vom verdorbenen Stein nicht, wenn Vasari gleichzeitig Leonardo da Vinci und Andrea Contucci als Interessenten an dem Stein (und vermutlich dem Auftrag) ins Spiel bringt. Vasari beschließt seinen 'Bericht' über Michelangelos David mit einer Hymne auf den Künstler und sein Werk:

Henning Klüver berichtet in der Süddeutschen Zeitung Nr. 290/vom 16.12.2002: (ganzer

Text: "Der Goldjunge - In Florenz wird die David-Statue von Michelangelo

restauriert" )

|

Wer

kneift nicht selbst die Lippen zusammen beim Anblick von Berninis Kopf?

120 Jahre später greift er das Thema auf, und wieder sind es andere

Gründe, die dazu führen. Ein Kardinal in Rom, Scipione Borghese,

hat ihn in Auftrag gegeben und Bernini soll ihn

mit seinen eigenen Gesichtszügen

ausgestattet haben. Das biblische Leitbild, das der jüdischen

Geschichte gehört, wird privatisiert, es trägt nun die Gesichtszüge

einer lebenden Figur, das ist mehr als 'sich ein Vorbild nehmen',

es bedeutet Besitznahme von einer Rolle. Das ist eigentlich nicht

neu, wir kennen schon Dürer in der Haltung eines Christus. Welchen

Bezug hat dieser Gian Lorenzo in der Rolle des David zu uns? Setzt er sich

ein eigenes Denkmal, sieht er sich in der Rolle des Kämpfers, Retters

und Helden und für welche Sache? Mir scheint, der David wird auf diese

Weise entmythologisiert. Er mutiert von einer historischen Gestalt

zu einer Charaktermaske des unerschrockenen, entschlossenen, durchsetzungsfähigen

und kampfbereiten Individuums.

Jeder kann in diese Rolle schlüpfen

auch ohne gleich einen Staatsfeind erschlagen zu müssen, ohne die

reale Chance ein Volk zu vereinen. Wer

kneift nicht selbst die Lippen zusammen beim Anblick von Berninis Kopf?

120 Jahre später greift er das Thema auf, und wieder sind es andere

Gründe, die dazu führen. Ein Kardinal in Rom, Scipione Borghese,

hat ihn in Auftrag gegeben und Bernini soll ihn

mit seinen eigenen Gesichtszügen

ausgestattet haben. Das biblische Leitbild, das der jüdischen

Geschichte gehört, wird privatisiert, es trägt nun die Gesichtszüge

einer lebenden Figur, das ist mehr als 'sich ein Vorbild nehmen',

es bedeutet Besitznahme von einer Rolle. Das ist eigentlich nicht

neu, wir kennen schon Dürer in der Haltung eines Christus. Welchen

Bezug hat dieser Gian Lorenzo in der Rolle des David zu uns? Setzt er sich

ein eigenes Denkmal, sieht er sich in der Rolle des Kämpfers, Retters

und Helden und für welche Sache? Mir scheint, der David wird auf diese

Weise entmythologisiert. Er mutiert von einer historischen Gestalt

zu einer Charaktermaske des unerschrockenen, entschlossenen, durchsetzungsfähigen

und kampfbereiten Individuums.

Jeder kann in diese Rolle schlüpfen

auch ohne gleich einen Staatsfeind erschlagen zu müssen, ohne die

reale Chance ein Volk zu vereinen.

Darüber hinaus schrumpft er auch wieder in der Größe auf ein Maß, das dem Leben vergleichbar wird. Bernini interessiert sich ebenso wie Michelangelo nicht für Goliath, der kommt, wenn überhaupt nur indirekt vor, als möglicher angepeilter Feind. Umso mehr Interesse gilt dem inneren Kampf, den seelischen Vorgängen, der geistigen wie körperlichen Anspannung, die uns die Figur vermittelt. Berninis Botschaft ist meiner Meinung nach genau hier zu suchen: Letztlich ist jeder Kampf zuerst ein Kampf mit sich selbst. |

| Literatur - Quellen

http://www.thais.it/scultura/fgda.htm Seite der Galleria dell‘Accademia Firenze, mit Abbildungen des David und der Sklaven http://www.thais.it/scultura/rinascim.htm

http://www.graphics.stanford.edu/projects/mich/

www.bluffton.edu/~sullivanm/index/index.html

Adresse unbekannt verzogen

|